JAKARTA – Kisah ini dibuka dengan senja di langit Westchester County, New York, pada 4 September 1949. Entah mengapa matahari musim panas seakan enggan tenggelam, seolah tahu malam itu akan membawa luka yang lebih dalam dari sekadar gelap.

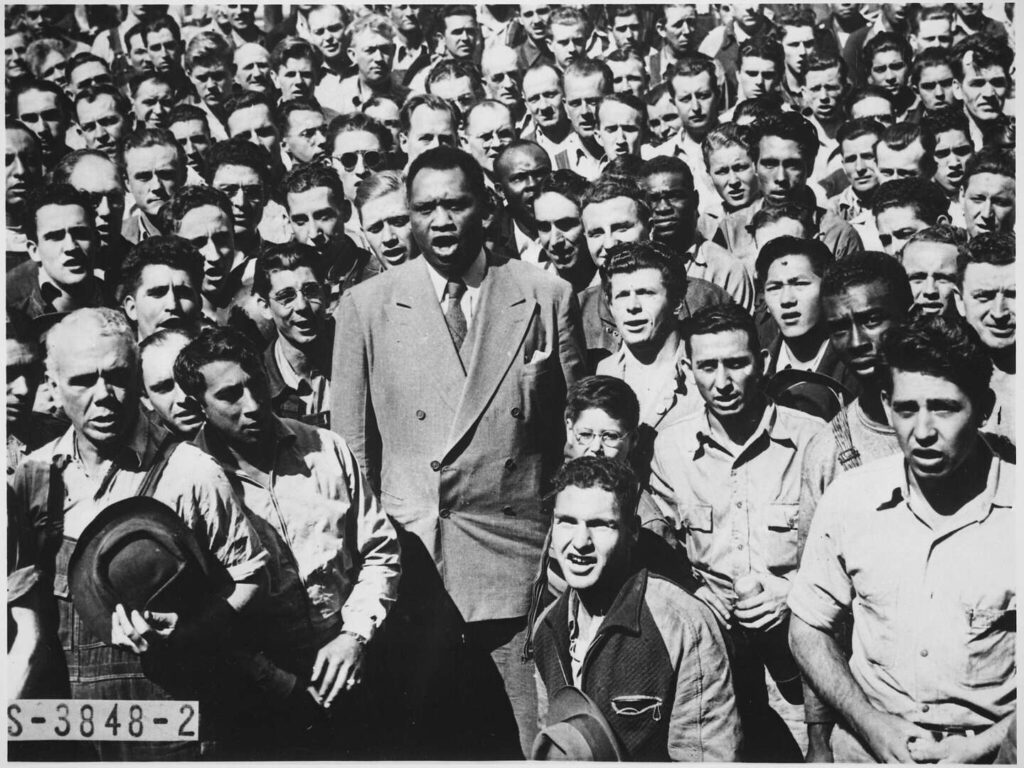

Di sebuah lembah kecil dekat Kota Peekskill, ribuan orang datang dengan semangat damai. Mereka datang untuk mendengarkan Paul Robeson, penyanyi bersuara bas bariton, aktivis hak sipil, dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan harapan.

Namun, alunan musik Paul tak sempat bergema lama. Di jalanan sekitar arena konser, kelompok massa anti-Komunis dan rasisme yang terorganisasi menunggu dengan amarah membara. Batu, botol, hingga potongan kayu menjadi senjata.

Ketika para penonton pulang usai konser, mereka disergap. Suara nyanyian berganti teriakan. Malam itu, lebih dari 140 orang terluka. Insiden tersebut kini dikenal sebagai Kerusuhan Peekskill, salah satu potret paling gelap dalam sejarah Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II.

Suara yang Menggetarkan

Paul Robeson bukan sekadar penyanyi. Ia adalah putra seorang mantan budak, lulusan Universitas Columbia, dan salah satu intelektual kulit hitam paling bersinar di masanya.

Dengan suara yang bisa mengguncang dinding teater, Robeson menyalurkan pesan kebebasan. Lagu-lagu spiritual Afrika-Amerika, balada pekerja, hingga folk songs dunia ia nyanyikan dengan emosi yang membuat pendengarnya merinding.

Namun, lebih dari musik, Robeson adalah aktivis politik. Ia menentang rasisme di Amerika, mendukung gerakan buruh, serta menolak kolonialisme di Afrika dan Asia.

Ia juga vokal menentang diskriminasi terhadap Yahudi. Sikap pro-Sovietnya pada era Perang Dingin membuatnya dicap “berbahaya”. Bagi pemerintah Amerika, Robeson bukan sekadar penyanyi. Ia ancaman ideologis.

Amerika di Persimpangan

Tahun 1949, Amerika masih bergulat dengan trauma Perang Dunia II. Tentara baru saja pulang dari Eropa dan Pasifik membawa kebanggaan sekaligus keresahan. Di dalam negeri, ketegangan antara idealisme demokrasi dan kenyataan segregasi rasial semakin tajam.

Pada saat yang sama, Perang Dingin mulai menguat. Uni Soviet dan Amerika Serikat saling menuding, saling mengintai, saling menakut-nakuti.

Di tengah atmosfer ini, konser Paul Robeson bukan sekadar hiburan, ia menjelma simbol. Bagi para pendukungnya, konser itu adalah perayaan persaudaraan lintas ras dan keyakinan.

Namun, bagi kelompok nasionalis ekstrem kanan, veteran perang yang frustrasi, dan simpatisan anti-Komunis, Robeson dianggap pengkhianat. Sebagian orang dengan nada marah berpikir, bagaimana mungkin seorang kulit hitam membela Rusia?

Konser Pertama: Api yang Menyulut

Asal mula kerusuhan sebenarnya dimulai beberapa hari sebelumnya, pada konser pertama tanggal 27 Agustus 1949. Ketika itu, Robeson dijadwalkan tampil di dekat Peekskill.

Namun sebelum konser dimulai, massa anti-Komunis menyerbu. Mereka membakar kursi, menghancurkan panggung, dan menyerang orang-orang yang hadir. Konser gagal, tapi semangat tak padam.

Komite penyelenggara kemudian memutuskan menjadwal ulang konser pada 4 September. Ribuan pendukung Robeson kembali hadir, kali ini dengan pengamanan yang lebih ketat.

Veteran perang kulit hitam dan putih berdiri bahu-membahu, membentuk pagar manusia di sekitar panggung. Mereka bertekad: musik harus bergema.

Nyanyian dan Kekerasan

Sore 4 September, Paul Robeson akhirnya tampil. Dengan suaranya yang dalam, ia menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Ol’ Man River bergema, seakan Sungai Hudson di dekatnya ikut mengalun. Para penonton yang berjumlah sekitar 20 ribu orang terharu. Untuk sesaat, musik menjadi benteng dari kebencian.

Namun saat konser usai dan massa mulai pulang melalui jalanan sempit Peekskill, kekacauan pecah. Dari sisi-sisi jalan, kelompok penyerang yang sudah menunggu menghujani mobil-mobil dengan batu.

Kaca pecah, darah mengalir. Ada yang kepalanya robek, ada yang punggungnya penuh luka. Polisi setempat dituduh lamban bahkan enggan melindungi para penonton. Malam itu, rasa takut dan luka menutup konser yang seharusnya jadi perayaan persatuan.

Simbol Retaknya Demokrasi

Kerusuhan Peekskill segera jadi berita nasional. Foto-foto korban luka dan mobil hancur menghiasi surat kabar. Banyak orang melihat insiden ini bukan hanya sebagai serangan terhadap konser, tetapi juga simbol kegagalan Amerika melindungi hak-hak sipil warganya.

Bagi kaum konservatif, insiden itu dijadikan bukti bahwa “ideologi asing” mengancam. Namun bagi aktivis hak sipil dan kalangan kiri, kerusuhan ini memperlihatkan wajah nyata intoleransi dan rasisme Amerika.

Robeson sendiri menjadi semakin terpojok. Pemerintah mencabut paspornya, membatasi karier internasionalnya. Dari bintang dunia ia dipaksa hidup dalam bayangan.

Warisan Peekskill

Kini lebih dari tujuh dekade kemudian, kerusuhan Peekskill tetap relevan. Ia adalah cermin bagaimana seni dan politik tak pernah benar-benar terpisah.

Musik Robeson yang dimaksudkan untuk menyatukan, justru menjadi alasan perpecahan. Namun di sisi lain, keberanian ribuan orang yang hadir meski tahu risikonya, menunjukkan betapa kuatnya harapan akan dunia yang lebih adil.

Bagi masyarakat kulit hitam, Peekskill adalah pengingat bahwa perjuangan hak sipil bukan hanya tentang sekolah dan bus, tapi juga tentang siapa yang berhak bernyanyi dan didengar. Bagi dunia seni, ia bukti bahwa suara bisa lebih tajam daripada pedang.

Dan bagi kita hari ini, ia pelajaran bahwa kebebasan berekspresi selalu perlu diperjuangkan ulang di setiap generasi.

Apa Arti Sebuah Nyanyian?

Bayangkan sejenak sebuah konser di tengah alam terbuka, ribuan orang berkumpul, dan suara bariton Robeson memenuhi udara. Lagu tentang sungai yang terus mengalir, tentang penderitaan yang tak kunjung usai, namun juga tentang harapan.

Lalu, hanya beberapa menit setelah itu, batu menghujani, darah bercucuran. Apa arti sebuah nyanyian jika berujung luka?

Mungkin jawabannya ada di sini: nyanyian itu tak pernah sia-sia. Ia meninggalkan jejak, menggerakkan hati, dan menyalakan percikan yang suatu hari bisa menjadi api perubahan.

Kerusuhan Peekskill mengajarkan kita bahwa musik bukan sekadar hiburan. Ia bisa menjadi pernyataan politik, ancaman bagi status quo sekaligus penawar luka. Dan Paul Robeson dengan segala kontroversinya membuktikan bahwa seorang manusia bisa berdiri tegak menghadapi badai, hanya dengan kekuatan suara.

Pada 4 September 1949, Peekskill menjadi panggung dua wajah Amerika: satu wajah penuh nyanyian, harapan, dan keberanian; wajah lain penuh amarah, kebencian, dan kekerasan. Hingga kini, kita masih melihat pertarungan itu di jalanan, di panggung, bahkan di dunia digital.

Namun selama ada orang yang berani bernyanyi, meski suaranya dibungkam oleh teriakan dan batu, selalu ada alasan untuk percaya bahwa suatu hari musik akan menang.

Harfi Admiral

![[1D1H]Kucing Busok: Permata Feline Tersembunyi Indonesia dari Pulau Raas](https://rasinesia.id/wp-content/uploads/2025/08/kucing-busok-instagram_ratio-16x9.jpg)

![[1D1H] Merayakan Hari Masyarakat Adat Internasional dengan Menilik Adat Minangkabau dalam Memanusiakan Alam](https://rasinesia.id/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-10-at-00.19.51-NmzbdcI9GSpT-1024x682.jpeg)