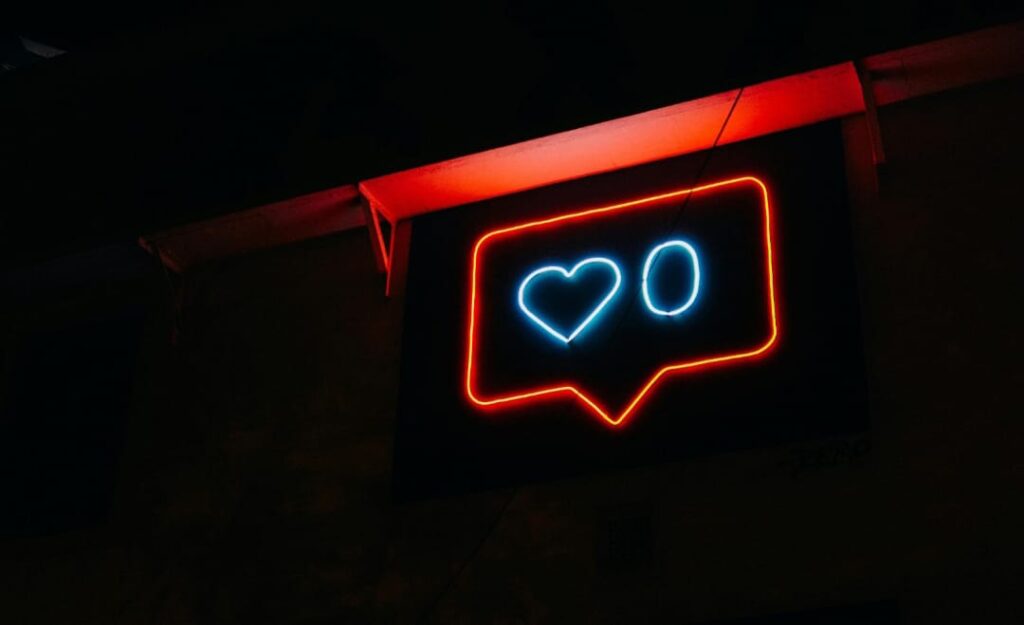

JAKARTA – Tombol suka atau like di media sosial mungkin terlihat sepele. Hanya berupa sebuah ikon jempol atau gambar hati berwarna merah yang muncul di layar. Namun, bagi banyak orang ia bekerja layaknya candu.

Setiap kali notifikasi muncul, otak melepaskan dopamin yang sama ketika kita makan cokelat, berjudi, atau bahkan jatuh cinta. Inilah sebabnya mengapa menunggu like bisa terasa menegangkan sekaligus memuaskan hingga memicu sensasi “senang instan” seolah mendapat hadiah.

Dr. Anna Lembke dari Stanford menyebut ponsel sebagai syringe modern. Setiap swipe atau like seperti suntikan kecil dopamin yang membuat kita kecanduan dalam dunia maya sehingga melupakan konsumsi lain yang lebih sehat.

Ironisnya, “obat gratis” ini tidak benar-benar menyehatkan. Sama seperti gula yang memberi energi instan tapi meninggalkan tubuh kelelahan, like juga memberi rasa bahagia sementara yang cepat pudar.

Maka tidak heran, ada orang yang menghapus postingan hanya karena jumlah like-nya dianggap terlalu sedikit. Bukannya sekadar fitur, tombol ini berubah menjadi barometer harga diri modern.

“Saya di-like, maka saya ada”. Begitulah kira-kira.

Dari validasi ke ilusi hidup demi angka digital

Kini like bukan lagi sekadar tombol. Ia telah berubah menjadi “mata uang” baru dalam kehidupan sosial modern. Semakin banyak like, semakin tinggi pula status seseorang di dunia maya.

Ironisnya, angka-angka digital ini sering diperlakukan lebih serius daripada pencapaian nyata. Foto makan siang bisa tampak lebih penting dari nilai ujian asalkan jumlah jempolnya melampaui ekspektasi.

Menurut Vox, kebutuhan akan validasi eksternal sudah begitu mendalam hingga like kini menjadi semacam “mata uang sosial,” memicu siklus konstan antara rasa percaya diri dan keraguan diri hanya karena tampilan statistik di layar. Ini bukan lagi soal suka dengan konten, melainkan tentang membuktikan bahwa kita “diakui” bahkan ketika pengakuan itu datang dari algoritma.

Namun, validasi digital ini sebenarnya ilusi belaka. Like tidak pernah benar-benar mencerminkan siapa diri kita. Ia hanya menandakan respons sesaat yang dangkal. Lucunya, orang-orang justru semakin tergila-gila mengejarnya, meski tahu bahwa makna di baliknya nyaris nihil.

Di era modern, “aku like, maka aku bahagia” sudah serupa “filsafat” singkat yang barangkali secara ekstrem bisa dimaknai sebagai kepercayaan baru yang punya banyak pengikut.

Kita semua tikus di lab media sosial

Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka menggulir feed, sebenarnya mereka sedang ikut serta dalam eksperimen psikologis raksasa. Media sosial bekerja layaknya laboratorium digital dengan miliaran manusia sebagai “tikus percobaan” yang diuji reaksi emosinya terhadap algoritma, iklan, dan notifikasi.

Meski tidak ada yang menandatangani persetujuan eksperimen ini, tetapi hampir semua orang ikut serta.

Salah satu contoh paling kontroversial adalah studi Facebook pada 2012 yang diam-diam memanipulasi News Feed hampir 700.000 pengguna untuk melihat apakah emosi mereka bisa dipengaruhi hanya dengan menampilkan konten positif atau negatif.

Hasilnya? Emosi pengguna memang dapat “tertular” secara digital, meski tanpa interaksi langsung. Menurut laporan The Atlantic, percobaan ini menunjukkan betapa platform bisa mengendalikan suasana hati orang banyak tanpa mereka sadari.

Lebih jauh, penelitian dalam Proceedings of the National Academy of Sciences menegaskan bahwa manipulasi semacam itu terbukti memengaruhi perilaku pengguna, meski dalam skala kecil. Satirnya, ini seperti memberi makan tikus dengan keju beracun. Bedanya, keju kita berbentuk notifikasi merah menyala dan video singkat yang tak habis-habis.

Pada akhirnya, manusia modern bukan lagi sekadar pengguna, melainkan bahan eksperimen algoritma. Kita menggulir bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk memperkaya data yang akan digunakan untuk lebih mengontrol kita lagi.

Like menyamakan segala hal menjadi metrik tunggal. Penerimaan sosial dalam bentuk angka. Sebuah foto yang dulu mengundang pujian panjang kini cukup dinilai lewat jempol kecil seolah perasaan kompleks bisa diringkas jadi 1, 2, 17 atau 500 likes.

Penelitian menunjukkan bahwa reaksi terhadap jumlah like nyata berdampak pada emosi dan harga diri, terutama pada remaja. Menerima lebih sedikit like dibandingkan teman sebaya berkaitan dengan peningkatan kecemasan dan gejala depresi.

Sebaliknya, banyak like memberi dorongan sementara pada perasaan positif. Tombol itu bukan sekadar alat komunikasi melainkan pengukur harga diri kilat. Sebuah timbangan sosial yang mudah goyah ketika angka berubah.

Lebih jauh, studi eksperimental Cornell menemukan bahwa jumlah like yang diterima pada foto profil berhubungan positif dengan self-esteem, tetapi efek itu jauh lebih kecil atau lenyap pada orang yang punya tujuan hidup kuat.

Jadi, kalau kamu punya purpose, like bukan obat wajib. Intinya, like bisa mengangkat atau menjatuhkan kita, tergantung seberapa besar kita rela menyerahkan identitas pada angka digital.

Bagaimana jika like menghilang?

Beberapa platform bereksperimen menyembunyikan jumlah like dengan klaim mulia, yaitu mengurangi kompetisi, menurunkan perbandingan sosial, dan menyelamatkan harga diri generasi muda.

Baca Selengkapnya: Mengubah Timah Jadi Emas, Mimpi Alkemis yang Tak Pernah Jadi Nyata

Penelitian awal tentang efek hiding likes menunjukkan hasil campuran. Menghilangkan visibilitas like memang dapat mengurangi fokus negatif pada perbandingan bagi sebagian orang (misalnya mengurangi self-focus dan ketergantungan pada metrik), tetapi tidak selalu mengurangi perasaan negatif ketika seseorang mendapatkan lebih sedikit like dari yang diharapkan.

Jadi, menyembunyikan angka bukan solusi sepenuhnya untuk dijadikan jalan keluar. Bagi mereka yang rentan, kehilangan tanda pengakuan tetap bisa terasa seperti penolakan walau orang lain tak melihat jumlahnya.

Lebih buruk lagi, dokumen internal platform dan laporan media memperlihatkan dilema moral. Perusahaan tahu fitur-fitur seperti like dan notifikasi memicu masalah mental, namun engagement yang dibayar oleh iklan adalah mesin uangnya.

Menghapus like mungkin membuat tampilan lebih bersih dan lebih rapi untuk tangkapan layar (screenshot). Tetapi, tanpa perubahan lebih dalam pada desain produk dan model bisnis, kejujuran digital bisa jadi hanya topeng estetika.

Kita mungkin melihat layar tanpa angka, tetapi hati kita tetap lapar akan konfirmasi dan validasi.

Yogi Pranditia