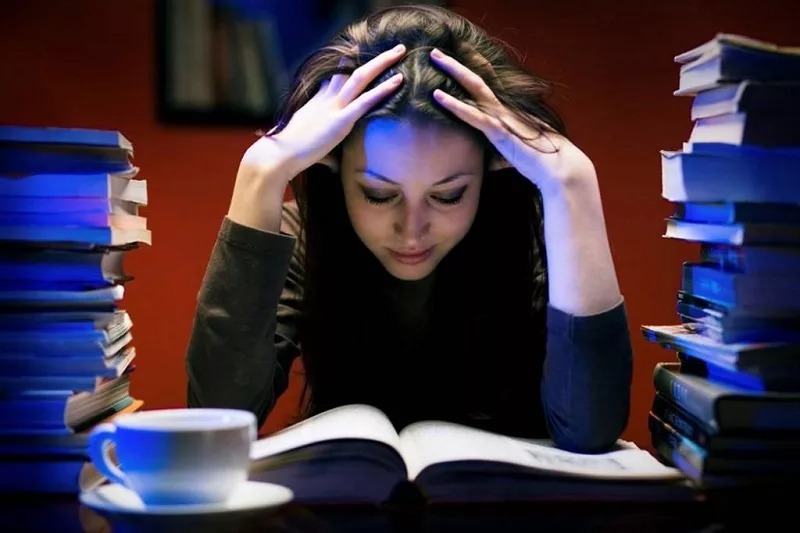

JAKARTA – Sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan mahasiswa jika melihat sesama rekan seperjuangan membaca buku pelajaran hanya pada malam sebelum ujian atau mulai mengerjakan tugas besar hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu dikumpulkan.

Pola-pola seperti ini merupakan hal yang umum terjadi, sehingga lahirlah ungkapan populer untuk menggambarkan perilaku tersebut dengan istilah Sistem Kebut Semalam atau SKS. Uniknya, tanpa ada kesepatakan secara resmi, ungkapan ini sudah seperti menjadi bahasa universal di kalangan mahasiswa di Indonesia tanpa melihat darimana asal kampusnya.

Ungkapan ini memang terdengar enteng, namun sebenarnya hal ini justru menggambarkan kebiasaan belajar yang buruk dan memiliki dampak negatif terhadap cara belajar hingga kesehatan mahasiswa.

Budaya SKS bukan hanya manajemen waktu yang buruk, tetapi juga mencerminkan cara hidup yang serba cepat dan minim “pencernaan”. Di tengah-tengah kehidupan mahasiswa yang hectic, mereka sering terjebak dalam siklus kesibukan, gangguan, dan prioritas yang bertabrakan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana budaya ini berkembang, berdampak, dan bagaimana cara mengatasinya. Tulisan ini akan membahas asal mula berkembangnya budaya SKS, dampak buruk yang ditimbulkan, dan solusi yang lebih efektif.

Salah satu alasan utama mengapa budaya SKS ini terbentuk adalah karena aktivitas mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas. Seperti contohnya, menghadiri kelas, memiliki tugas baik itu individu maupun kelompok, organisasi, dan bekerja paruh waktu dalam seminggu.

Saat semua kegiatan itu menumpuk dan mengganggu jadwal-jadwal lain, belajar sering kali menjadi prioritas terakhir. Alhasil, malam sebelum ujian menjadi satu-satunya waktu yang tersedia.

Kemudian ada juga perkembangan teknologi dan pengaruh media sosial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kebiasaan buruk ini. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Steel tentang kebiasaan menunda-nunda tahun 2007, menyebutkan bahwa 80-95% mahasiswa menunda-nunda tugas dan 75% mahasiswa mengonfirmasi bahwa mereka melakukannya secara berulang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa hampir seluruh dari mereka melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan.

Perilaku ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Barton dkk. (2018), yang menemukan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan memang berdampak negatif pada kemampuan mahasiswa untuk fokus, menjaga motivasi, dan mempertahankan performa akademik mereka.

Baca Selengkapnya: Jugun Ianfu dan Hutang Negara Terhadap Penyelesaian Tragedi Kemanusiaan

Ketika media sosial menjadi distraksi utama, belajar pun berubah menjadi aktivitas yang tergesa-gesa. Kebanyakan dari mereka hanya demi mengejar nilai bukan karena ingin benar-benar memahami materi.

Meskipun SKS dapat “menyelamatkan” mahasiswa dari mendapat nilai buruk, namun biaya fisik dan psikologis yang harus dibayarkan cukup besar. Contohnya, kurang tidur, gangguan tidur, kelelahan, dan proses berpikir yang terganggu merupakan harga yang harus dibayar.

Menurut National Sleep Foundation dalam artikel yang membahas tetang bahaya kurang tidur pada 2019, daya ingat yang kuat adalah bagian penting dari proses tidur yang cukup. Artinya, otak akan lebih sulit memproses informasi baru sebagai hasil pembelajaran jika waktu tidur tidak cukup.

Selain itu, SKS juga menanamkan sikap perfeksionisme yang bersifat toxic. Mahasiswa belajar untuk mengukur kesuksesan dalam hal seberapa banyak mereka dapat menjawab pertanyaan saat ujian, bukan seberapa banyak pemahaman yang dicapai.

Jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka kedepannya mahasiswa akan menganggap universitas bukan sebagai ajang untuk berlomba-lomba menimba ilmu, melainkan hanya sebagai ajang untuk berburu nilai tinggi.

Tidak mudah untuk mendobrak budaya SKS, terutama jika lingkungan sekitar masih menormalisasi hal tersebut. Namun, rutinitas belajar yang lebih baik bisa dibiasakan dari hal-hal terkecil. Misalnya, dengan membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas kecil dan menjadwalkannya secara rutin atau menggunakan strategi belajar seperti Pomodoro dalam menjaga konsentrasi.

Penting untuk memahami bahwa belajar bukan hanya kebutuhan untuk kuliah, tetapi untuk pembangunan diri sendiri. Jika mahasiswa bisa menerapkan etika profesional sebagaimana seharusnya seorang mahasiswa dan menerapkan teknik yang tepat, besar kemungkinan bahwa mereka tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, manajemen waktu, dan kekuatan mental.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya SKS mencerminkan pendidikan dan kehidupan mahasiswa yang masih sangat membutuhkan banyak evaluasi. Ini memang jalan pintas, tetapi seperti pisau bermata dua yang juga menciptakan masalah yang jauh lebih kedepannya.

Oleh karena itu, para mahasiswa hendaknya memiliki kesadaran bahwa belajar tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa seperti lari cepat. Sebaliknya, belajar adalah sebuah maraton yang membutuhkan ritme, strategi, dan konsistensi.

Mari kita hentikan budaya belajar semalam suntuk dan membangun suasana belajar yang lebih manusiawi. Bukan untuk kampus, bukan untuk dosen, tapi untuk diri sendiri.

Pandu Aryo, mahasiswa Sastra Inggris Universitas Andalas. Anggota aktif Labor Penulisan Kreatif Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Pandu Aryo

Pingback: Membincangkan Proses Kreatif Lutfi Mardiansyah dan Arini Joesoef dalam Acara Bedah Buku Sastra Indonesia FIB Universitas Padjadjaran – Rasinesia