JAKARTA – Citra cerah budaya pop, komitmen kerja keras, dan ketertiban masyarakat Jepang, di dalamnya terselip sebuah fenomena yang justru menyiratkan sisi rapuh hikikomori.

Fenomena ini baru dipahami secara serius sejak tahun 1990-an, ketika media Jepang mulai melaporkan sejumlah besar anak muda yang berhenti sekolah atau menolak bekerja, lalu mengasingkan diri.

Dari awalnya dianggap sekadar kemalasan atau “pemberontakan” remaja, kini hikikomori diakui sebagai fenomena sosial-psikologis kompleks yang lahir dari tekanan budaya, ekspektasi masyarakat, dan krisis identitas generasi muda.

Jepang di balik pintu yang tertutup

Istilah hikikomori sendiri diciptakan oleh seorang psikolog Jepang bernama Dr. Tamaki Saito. Menurutnya, seorang hikikomori adalah seseorang yang menutup diri dari lingkungan sosial dan tidak mengikuti kegiatan sosial di sekitarnya selama enam bulan atau lebih.

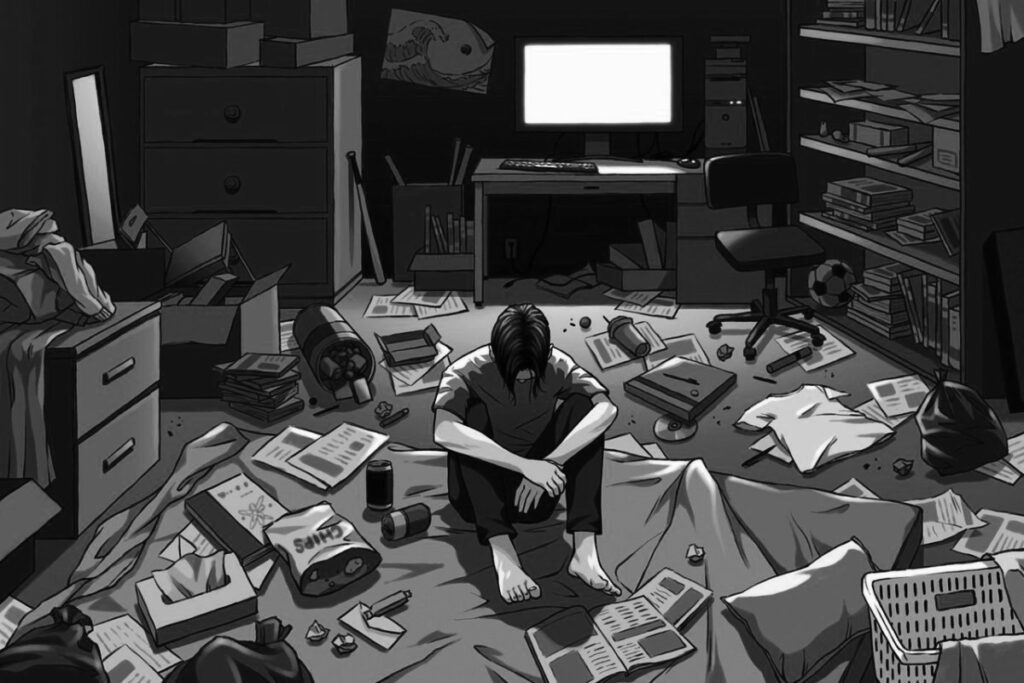

Secara lebih spesifik, ini adalah kondisi di mana remaja atau dewasa muda memilih mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, menarik “pintu” secara fisik maupun emosional dari dunia luar.

Menurut ulasan Alan R. Teo, peneliti akademis dari Oregon Health & Science University, hikikomori merupakan bentuk penarikan sosial yang unik dan sedang dibahas sebagai kemungkinan sindrom yang terkait budaya.

Teo menuliskan bahwa hikikomori merupakan sebuah bentuk penarikan diri sosial yang parah dan telah lama diamati di Jepang, terutama di kalangan remaja hingga dewasa muda sejak sekitar tahun 1970-an.

Lebih lanjut, hasil survei pemerintah Jepang memperkirakan bahwa sekitar 541.000 orang berusia antara 15 hingga 39 tahun mengalami hikikomori pada tahun 2016, dengan sebagian besar telah menjalaninya selama lebih dari tujuh tahun.

Hikikomori menjadi ironi tersendiri. Masyarakat yang dikenal atas disiplin, kerja keras, dan solidaritas, ternyata menghasilkan generasi yang memilih mundur total dari interaksi sosial. Seakan membuka luka yang tersembunyi di balik sunyi.

Dari titik inilah, artikel ini akan meneruskan pembahasan secara mendalam, menyusuri akar, kehidupan sehari-hari, dampak sosial, hingga bagaimana Jepang berusaha menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh budaya menutup diri ini.

Dari ‘menarik diri’ hingga budaya sunyi

Istilah hikikomori terdiri dari dua kata bahasa Jepang: hiku yang berarti “menarik”, dan komoru yang berarti “bersembunyi” atau “mengurung diri”.

Jika digabung, kata ini mengandung arti “menarik diri ke dalam” atau “menutup diri dari dunia luar”. Kata ini tidak sekadar deskriptif, melainkan menjadi label sosial yang mengungkap fenomena unik di Jepang.

Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Tamaki Saito pada akhir 1990-an, melalui bukunya yang berjudul Shakaiteki Hikikomori: Owaranai Shishunki (Isolasi Sosial: Masa Remaja yang Tak Pernah Berakhir).

Saito mendefinisikan hikikomori sebagai kondisi di mana seseorang menarik diri dari masyarakat selama lebih dari enam bulan tanpa adanya gangguan mental utama lain yang dapat menjelaskan perilaku tersebut.

Dalam salah satu penjelasan akademiknya Saito menulis, hikikomori adalah bentuk pengasingan sosial yang muncul bukan karena penyakit jiwa klasik seperti skizofrenia atau depresi, tetapi sebagai respons terhadap tekanan sosial yang berlebihan.

Penting untuk dicatat bahwa di Jepang, fenomena ini dipandang berbeda dari sekadar fobia sosial atau depresi. Hikikomori merupakan konstruksi sosial-budaya yang unik, lahir dari kombinasi tekanan akademik, struktur keluarga, dan nilai malu dalam masyarakat Jepang.

Karena itu, istilah hikikomori bukan hanya menggambarkan kondisi psikologis individu, tetapi juga menandai sebuah gejala budaya. Ia lahir dari pertemuan antara bahasa, nilai-nilai sosial, dan realitas hidup di Jepang pasca 1990-an saat ekonomi stagnan dan kompetisi akademik semakin keras.

Dengan kata lain, ketika orang Jepang menyebut hikikomori, yang mereka maksud bukan hanya seseorang yang malas keluar rumah, melainkan sebuah fenomena sosial yang mencerminkan ketegangan antara individu dan masyarakat.

Tekanan Sosial, Malu, dan Dunia yang Kompetitif

Fenomena hikikomori tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari lapisan tekanan sosial yang kuat di Jepang. Sejak usia dini, anak-anak Jepang terbiasa dengan tuntutan akademik yang tinggi.

Budaya masuk universitas bergengsi dianggap sebagai kunci masa depan, sementara kegagalan dipandang sebagai aib bagi keluarga. Tekanan semacam ini seringkali membuat sebagian anak muda memilih menarik diri daripada gagal memenuhi ekspektasi.

Selain itu, nilai budaya Jepang yang menekankan pada rasa malu (haji) dan keharmonisan kelompok membuat orang yang merasa “tidak sesuai” dengan standar lebih rentan menutup diri.

Dalam penelitian psikologis, Alan R. Teo mencatat bahwa hikikomori dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan akademik, isolasi sosial, dan norma budaya Jepang yang tidak mentolerir kegagalan

Tak hanya itu, keluarga juga berperan penting. Banyak kasus hikikomori didukung secara pasif oleh orang tua yang menyediakan kebutuhan anak meski mereka tidak bekerja atau bersekolah. Dalam istilah lain, fenomena ini melahirkan parasite single, yaitu individu dewasa yang tetap bergantung pada keluarga, tanpa keterlibatan sosial.

Kombinasi tekanan akademik, ekspektasi sosial, serta pola asuh keluarga inilah yang akhirnya menciptakan ruang bagi lahirnya hikikomori sebagai fenomena sosial khas Jepang.

Luka Sosial: Beban Keluarga dan Dampak Ekonomi

Hikikomori bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga menimbulkan luka sosial yang lebih luas. Bagi keluarga, keberadaan seorang anak yang mengurung diri bertahun-tahun berarti beban emosional dan finansial.

Orang tua harus menanggung biaya hidup, sementara anak tidak memberikan kontribusi ekonomi. Akibatnya, banyak keluarga mengalami tekanan ganda: rasa malu terhadap lingkungan sekitar dan kecemasan akan masa depan anak.

Secara nasional, fenomena ini juga berimplikasi besar pada perekonomian Jepang. Survei pemerintah pada tahun 2016 memperkirakan lebih dari 500 ribu orang muda masuk kategori hikikomori, dan jumlah ini terus meningkat pada dekade berikutnya. Kehilangan produktivitas dari ratusan ribu tenaga kerja potensial jelas menjadi kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang remeh. Seperti disebutkan dalam tinjauan oleh Kato, bahwa hikikomori membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan mental, relasi sosial, serta stabilitas ekonomi, sehingga harus dipahami sebagai masalah masyarakat, bukan hanya individu.

Selain itu, hikikomori juga menimbulkan apa yang disebut sebagai “generasi hilang” di Jepang. Sekelompok besar orang muda yang terputus dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga berisiko memperburuk masalah demografi Jepang yang sudah menghadapi populasi menua.

Dengan demikian, hikikomori adalah luka yang tidak hanya dirasakan di balik pintu kamar, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi bangsa.

Belajar dari Sunyi, Menyapa Dunia Kembali

Fenomena hikikomori menghadirkan paradoks yang kuat dalam masyarakat Jepang. Di satu sisi, Jepang dipandang sebagai bangsa dengan etos kerja, kedisiplinan, dan semangat kolektivitas yang tinggi. Namun di sisi lain, muncul generasi yang memilih mundur total dari interaksi sosial, seolah-olah menutup pintu dari dunia.

Seperti dijelaskan oleh Saito, hikikomori adalah penyakit sosial modern yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor klinis, melainkan merupakan cermin dari tekanan sosial yang berlebihan (Saito, 1998). Kalimat ini menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar gangguan individu, tetapi refleksi dari ketegangan budaya Jepang sendiri.

Dampaknya tidak bisa disepelekan: keluarga terbebani, perekonomian dirugikan, dan masyarakat kehilangan potensi generasi mudanya. Namun, dalam kesunyian hikikomori juga terdapat pelajaran penting. Ia mengingatkan bahwa di balik kemajuan dan disiplin, manusia tetap membutuhkan ruang untuk bernapas, diterima, dan tidak sekadar diukur dari prestasi akademik atau karier.

Belajar dari Jepang, dunia seakan diajak untuk merenungkan kembali hubungan antara individu dan masyarakat. Fenomena hikikomori bisa saja muncul di negara lain dengan wajah berbeda seiring meningkatnya tekanan sosial dan isolasi akibat digitalisasi.

Dengan demikian, menutup pintu bukanlah akhir. Justru dari balik pintu yang tertutup inilah kita bisa memahami luka sosial yang lebih dalam, sekaligus mencari jalan untuk kembali menyapa dunia dengan lebih manusiawi.

Yogi Pranditia